自動車運送業界の皆さま。

2024年4月からは自動車運転手の時間外労働に上限規制が適用されるため、労働時間管理について新たな課題に直面します。

そのため、この時期に36協定を見直される事業者の方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は新たな規制を踏まえたうえでの自動車運送業における2024年の36協定の書き方と注意点について解説します。

もちろんこの内容は新たに自動車運送業を始められる事業者の方にも当てはまる内容となっておりますので、新規事業開始予定の方もぜひご参考ください。

しみずハート社会保険労務士事務所代表 / 社会保険労務士 / ファイナンシャルプランナー

『労使ともにハッピーになれる職場づくり』を目指す。

SBサポートの月額料金プランにご加入いただくと、規制・法律に関することを運送業に強い社会保険労務士にご相談いただけます。調べてみたけどよくわからない、専門的なアドバイスが欲しいなど、御社のお悩みにあわせた解決案を模索・提示させていただきます。

36協定の概要

労働基準法では、1日の労働時間を8時間、週の労働時間を40時間と定めています。しかし、繁忙期や緊急の仕事が発生することもあります。そこで、労働基準法第36条では、使用者と労働者の合意のもとで、特定の条件下での労働時間の延長を認める制度が設けられています。これが36協定です。

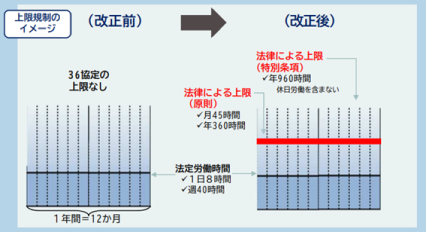

2019年4月から、時間外労働の上限を超えて労働をさせた企業には罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられるようになりました。しかし、自動車運転業務を行うドライバーは、働き方の特徴から改正への早期対応が難しいため、時間外労働時間の上限の適用が2024年までの5年間猶予されてきました。

2024年4月1日から猶予期限が終わり、自動車運転手にも労働時間の上限が設けられます。これが「物流の2024年問題」と呼ばれています。今後は、労働時間管理について、より一層の注意が必要です。

届け出が必要な会社

労働者を1人でも雇い、法定労働時間を超えて働かせる会社は、すべて対象となります。

届出に対する罰則規定が設けられており、届け出ずに法定労働時間を越えた労働をさせた場合は労働基準法第32条、35条に違反したとし、労働基準法119条1号の6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。

届け出窓口について

労働関係を扱うお役所である労働基準監督署、いわゆる「監督署」といわれる国の機関が窓口です。主要都市には一ヶ所はあり、その周辺地域を管轄しています。

労働に関する相談にも応えてくれる企業と労働者の味方です。

36協定の具体的な内容

では、具体的に36協定があることで何ができるのか?というと『労働者の労働時間を延長させることができます』。

例えば、次の2つのケースを見てください。

ケース1.「法定労働時間」を超えた時間外労働を課す場合

法定労働時間は労働基準法で決められた労働時間の目安であり、原則、1日8時間、1週40時間が限度と定められています。この枠を越えた場合、通常であれば労働基準法違反となりますが、36協定があれば罰則はありません(もちろん36協定の枠内であることが前提)。

ケース2.法定休日に労働させる場合

法定休日とは、毎週1日の休日、または4週間で4日の休日のことで、最低限の休日として法律で定められているものです。土日が定休日の場合『日曜が法定休日で土曜は法定休日ではない』といったイメージです。よって、上記で言えば日曜日に働かせる場合に、36協定があれば罰則なしで労働者に労働を課すことができます。

36協定で延長できる時間は無制限ではない

ただし、36協定があれば無制限に労働者を働かせられるわけではありません。

原則的な場合、延長できる限度は1ヶ月で45時間、1年間で360時間です。一年単位の変形労働時間制(後述)をとっているときは、1ヶ月で42時間、1年間で320時間となります。

当然ながら、この延長部分については、残業手当の支払いも必要となります。

2024年3月31日までであれば「現実的に考えて、この限度があると業務がまわらないな…」「延長限度が短すぎるから36協定は届け出たくないな…」といった事業者の悩みを加味した特例による延長が認められていましたが、今は全ての事業者が対象となっています。

2024年の自動車運転手(ドライバー)の残業規制の変更点

2024年4月1日以降、自動車運転手の時間外労働の上限は、原則として1か月45時間、1年360時間となります。ただし、特別な事情がある場合には、年間で最大960時間までの時間外労働が認められます。

自動車運転の業務における時間外労働及び休日労働

| 1ヶ月 | 1年 | |

| 原則 | 45時間(休日労働を除く) | 360時間 |

| 上限 特別な事情がある場合 | – | 960時間(休日労働を除く) |

| 休日労働 | 2週に1回まで | 2週に1回まで |

特別条項付き36協定の活用

時間外労働には原則として年間360時間の上限が設けられています。しかし、自動車運転手のような特殊な業務を担う場合、特別条項付きの36協定届を提出すれば、この限度を年間960時間まで引き上げることが可能です。この制度を活用することで、業務量の波が大きい運送業でも、労働者の健康と安全を確保しながら柔軟な労働時間管理が行えます。

事業所によって時間外労働の状況は異なり、36協定の提出内容も変わります。時間外労働が年間360時間以内の場合は「一般条項」、360時間を超える場合は「特別条項」の適用が必要になります。これにより、各事業所は適切な労働時間管理を行いながら、運転手の働きやすい環境を整えることができます。

自動車運送事業者が参考にしたい勤務時間の種類

運送事業のドライバーは、通常の業務と違って毎日の勤務時間が一定しないなど、9時から17時といった一定の労働時間になじまないことがあります。

こんなときに検討の余地があるのが変形労働時間制やフレックスタイム制です。

これらの方法を取ることにより、端数の関係で、いままで時間外扱いだった労働時間を、所定労働時間におさめることができる可能性があります。

36協定を作る際に重要な『法定労働時間』の考え方が異なってきますので、事前に確認しておきましょう。

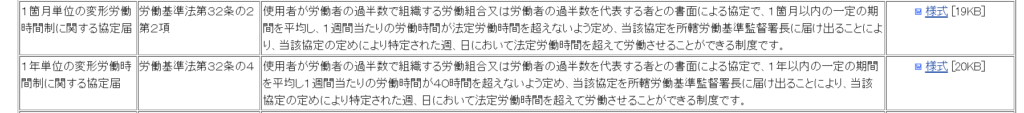

1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月の期間内で法定労働時間のトータルを超えない範囲で自由に時間の配分ができる、というものです。

基準となる1ヶ月の法定労働時間は次の算式で計算できます。週40時間が計算のもととなります。

変形労働時間制の法定労働時間の計算式

40時間 × (変形期間の暦日数 ÷ 7日)

この場合、就業規則か労使協定で変形期間の長さ(1ヶ月)とその起算日を決める必要があり、所轄労働基準監督署長への届出の必要があります。

1年単位の変形労働時間制

1ヶ月~1年の期間で、平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないようにするというものです。算式は、①と同じものを使います。

1年単位の場合も労使協定の締結と届出が必要です。

フレックスタイム制

一定の期間内に一定の時間働くことを前提として、始業・終業の時間を労働者本人が決めるというものです。

就業規則への記載と労使協定の締結が必要で、1ヶ月を超えるものは労使協定の届出も必要となります。

就業規則との兼ね合い

36協定とは切っても切り離せない『就業規則』も忘れてはいけません。

就業規則に所定労働時間を明記することは、36協定の前提となるものです。所定労働時間は法定労働時間を超えての設定はできません。もし、整備されていない場合は検討が必要です。さらに、10人以上の会社になると就業規則の作成・届出の義務が課されています。

36協定の作り方(テンプレート有り)

ここからは実際に記入したテンプレートを用いた解説を行っていきます。

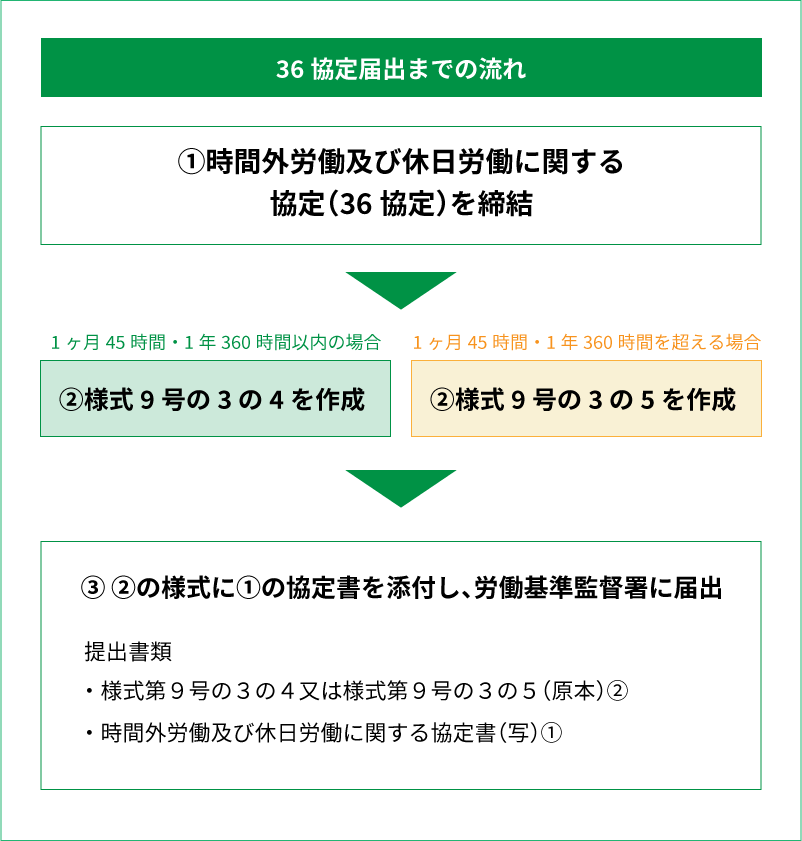

36協定届出までの流れ

まずは、届け出までの全体の流れを確認しておきましょう。

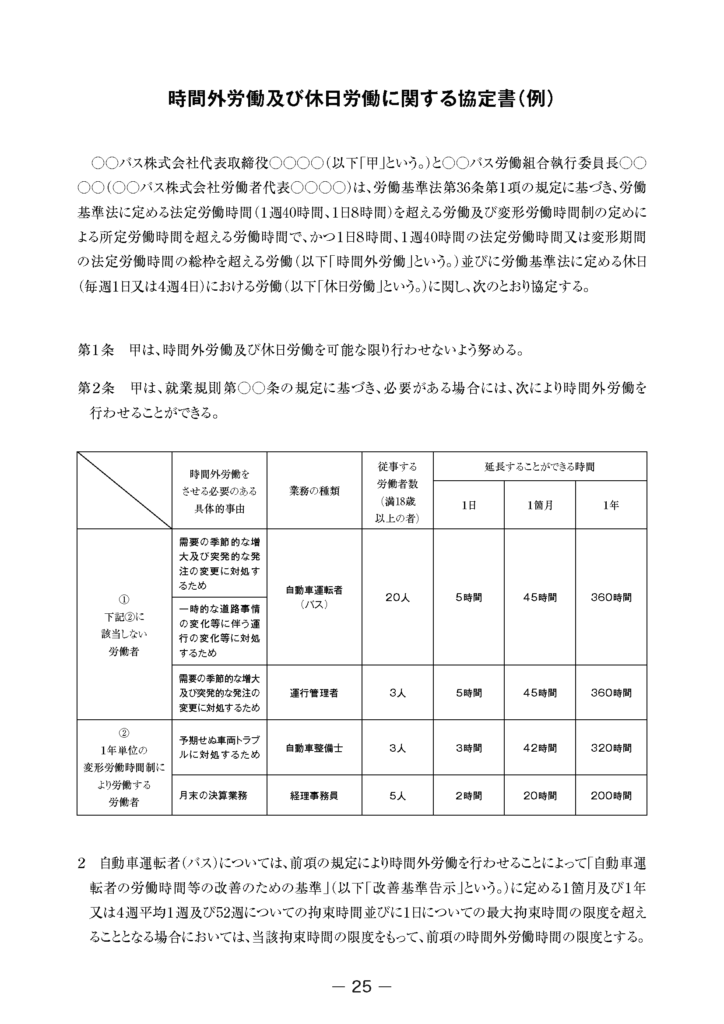

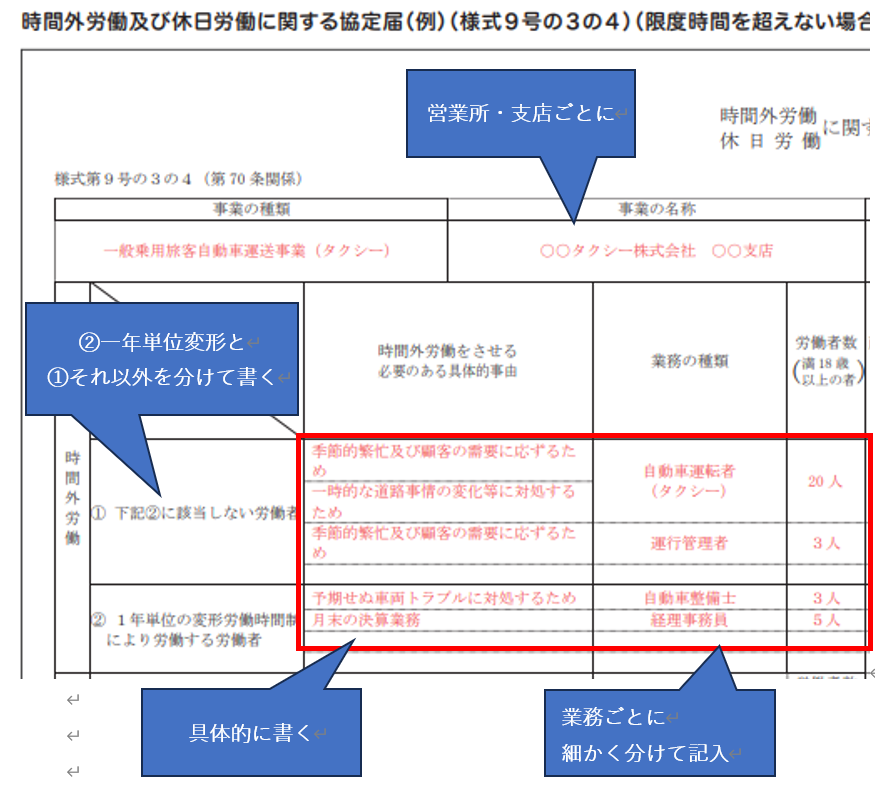

手順1.36協定の内容を策定

36協定の作成にあたり、まず労働者代表と、時間外および休日労働に関する協定(36協定)を締結します。ここでは、対象となる労働者の業務の種類と人数、時間外労働をさせる必要のある具体的事由、延長することが出来る時間等を明確に記載します。36協定の具体的な書き方については、下記のサンプルを参考にしてください。

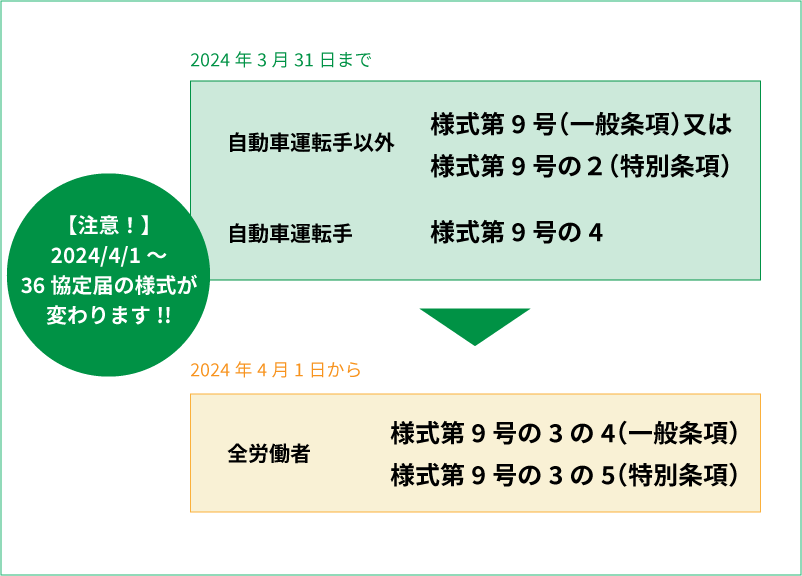

手順2.36協定届の様式を準備する

2024年4月から、自動車運送業における36協定届の形式が新しくなります。2024年3月までと様式に変更があるため注意が必要です。新ルールでは、一般条項と特別条項の書類を別々に準備することになります。

必要書類の入手方法

36協定届出書様式については以下のホームページからダウンロードすることができます。

厚生労働省 東京労働局:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

手順3.書類に必要情報を記入

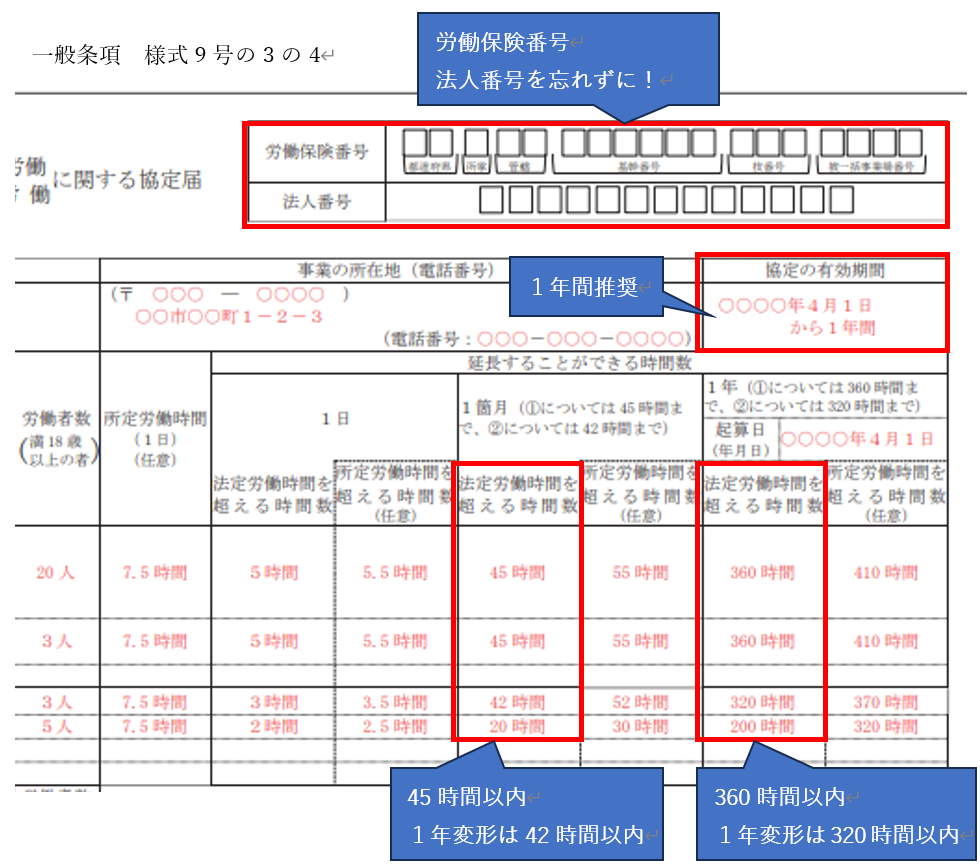

36協定届への記入時には、以下の主要項目をしっかりと記載する必要があります。

- 基本情報:企業名、所在地、労働保険番号、法人番号など。

- 36協定の有効期間:通常、有効期間は1年間です。

- 時間外労働の具体的な理由:例えば、季節的な需要増や突発的な発注変更、一時的な道路事情の変化による運行の変更など。

- 労働者の種類と人数:自動車運転者(バス、トラック、タクシー等)、運行管理者、自動車整備士、経理事務員など。

- 署名欄:使用者と労働者代表の記名。労働者代表は、管理監督者以外で、労働者による選挙や話し合いを通じて選出された者である必要があります。選出方法についても記載が必要です。

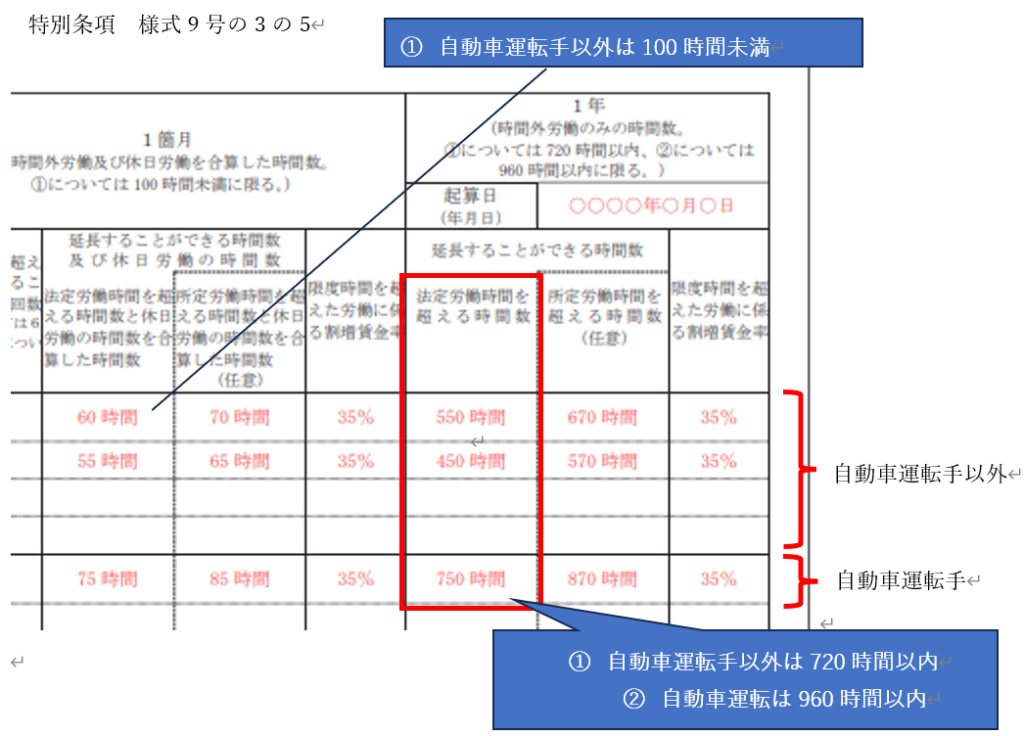

労働時間の上限は、一般条項と特別条項で異なります。一般条項では1年単位の変形労働時間制とそれ以外が、特別条項では自動車運転手とそれ以外が区別されています。時間外労働の上限も項目ごとに異なるため、詳細は以下の表で確認してください。

| 分類 | 労働者の種類 | 1ヶ月の労働時間制限 | 1年の労働時間制限 |

|---|---|---|---|

| 一般条項 | 1年単位の 変形労働時間制適用 |

42時間以内 | 320時間以内 |

| 上記以外 | 45時間以内 | 360時間以内 | |

| 特別条項 | 自動車運転手以外 | 100時間未満 | 720時間以内 |

| 自動車運転手 | – | 960時間以内 |

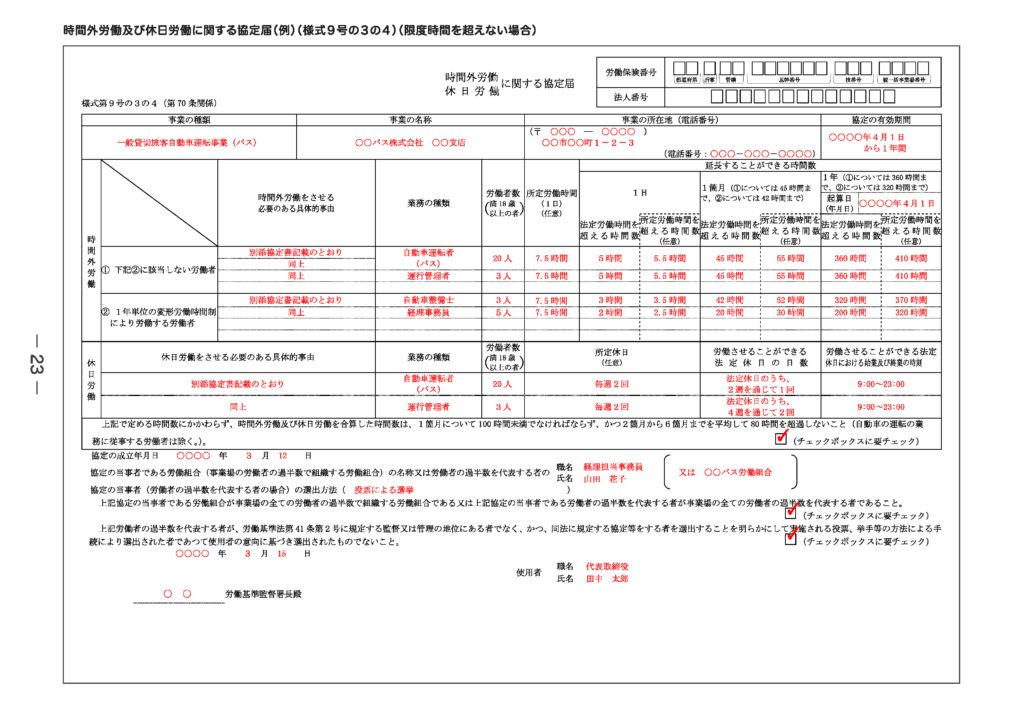

以下に36協定届の記載例を示します。まず、一般条項の36協定届です。

一般条項 記載例(年360時間を超えない場合)

特別条項 記載例(年360時間を超える場合)

次に時間外労働時間が年360時間を超える特別条項付きの36協定届の記載例です。

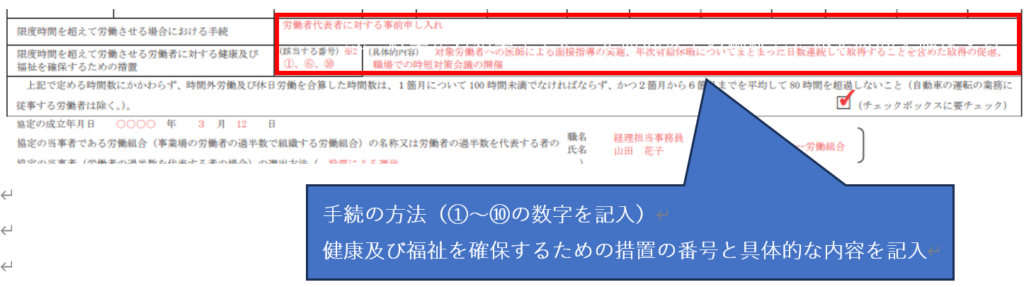

特別条項付き36協定の健康及び福祉措置

特別条項付きの36協定では、時間外労働の限度を超えた場合の手続きと、労働者の健康及び福祉を守るための具体的措置を明記する部分が重要です。以下のステップで対策を策定し、36協定書に記載します。

1.時間外労働の手続き

例として、労働者代表への事前の申し入れがあります。このプロセスを通じて、予期せぬ時間外労働の増加に対しても、事前に合意を形成することができます。

2.健康及び福祉のための措置

以下の措置から選択し、その番号と具体的内容を36協定書に記入します。

- 労働時間が一定期間を超えた場合には、医師の面接指導を実施。

- 月内の夜間労働回数を制限。

- 勤務終了から次の始業までに一定時間以上の連続休息を保証。

- 労働者の勤務状況や健康状態に基づき、代償休日や特別休暇を提供。

- 労働状況や健康状態を考慮した健康診断の実施。

- 年次有給休暇のまとまった日数での取得を奨励。

- 心とからだの健康問題に関する相談窓口の設置。

- 労働者の健康状態に応じた適切な部署への配置転換。

- 産業医等による助言・指導、保健指導の受け入れ。

- その他、労働者の健康と福祉を守るための追加措置。

これらの措置は、労働者の健康と福祉を確保するために極めて重要です。各項目を検討し、事業所に最も適した方法を選択し、36協定書に詳細を記入してください。

手順4.届出

届出が必要な36協定は、事業所を管轄する労働基準監督署へ直接持ち込む、郵送する、または電子申請を利用して届け出ます。書類は2部作成し、1部は受付印をもらい会社の控えにすることをおすすめします。

手順5.保管と周知

提出後、36協定書は作業場内の目立つ位置に掲示するなどして、すべての労働者が容易に閲覧できるようにしてください。これにより、労働者が自身の労働条件を正確に理解し、適切な労働環境が保たれるようにします。

まとめ

この記事では、自動車運送業における36協定の適切な書き方とその注意点についてご紹介しました。正しい手順で36協定を作成し、提出することは、健全な労働環境を維持し、労働者の福祉を向上させるために不可欠です。正確な情報をもとに36協定を適切に管理することで、労働環境の改善に寄与しましょう。

36協定記載例:トラック、バス、タクシー

厚生労働省福井労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/001698882.pdf

厚生労働省のリーフレット

バス運転者の労働時間の改善基準のポイント

トラック運転手の労働時間の改善基準のポイント

タクシー・ハイヤー運転手の労働時間の改善基準のポイント

SBサポートの月額料金プランにご加入いただくと、規制・法律に関することを運送業に強い社会保険労務士にご相談いただけます。調べてみたけどよくわからない、専門的なアドバイスが欲しいなど、御社のお悩みにあわせた解決案を模索・提示させていただきます。