セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)を学ぼう!

私たちSBサポートは、行政書士や運行管理者など多彩な専門家と共に貸切バス事業者の経営支援を行っています。セーフティバス申請支援や継続支援も、その一つ。

私たちSBサポートは、行政書士や運行管理者など多彩な専門家と共に貸切バス事業者の経営支援を行っています。セーフティバス申請支援や継続支援も、その一つ。

このページでは、これまで40社以上のセーフティバス申請支援を行ってきた私たちが、セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)に認定してもらうために必要な全知識を解説しています。

これから「セーフティバスを受けようかな」とご検討中の貸切バス事業者様・ご担当者様のご参考になれば幸いです。

セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)とは?

セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)とは、貸切バス事業者の安全性や安全確保の見える化をすべく開始された制度です。

セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)とは、貸切バス事業者の安全性や安全確保の見える化をすべく開始された制度です。

2007年(平成19年)2月に大阪府吹田市で起きた貸切バス重大事故や2016年(平成28年)1月に起きた軽井沢スキーバス事故など、過去のバス事故をきっかけに利用者が安全性の高いバス会社を求めるようになったことからセーフティバスは誕生しました。

現在、夜行バスや中長距離バスは大小含め様々な会社がありますが、中には公式サイトを保有していない会社も多く、利用者にとっては安全性を確認する手だてがない不便な状況でした。

しかし、セーフティバスを取得したバス会社は貸切バス事業者安全性評価認定制度の公式サイトで掲載されていますので、利用者がすぐに安全なバスかを確認することができます。

一方、バス会社にとっては公式サイトを準備する手間が省けますので、手軽に自社の安全性をアピールできるメリットもあります。

利用者・事業者ともにメリットがあるのがセーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)の魅力だと言えます。

評価によって3つのランクが用意されている

セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)に認定されたバス会社は3段階で評価されます。

| 評価 | ステッカー | 認定基準 |

|---|---|---|

| ★1 |  |

貸切バス事業者安全性評価認定制度に認定されていること |

| ★2 |  |

|

| ★3 |  |

|

初年度の申請は一ツ星からスタートし、2年後の更新時に80点以上で二ツ星に、更に2年後の更新時に80点以上で三ツ星にランクアップします。

三ツ星認定事業者になるために最低でも4年かかりますが、それでも三ツ星認定事業者数は2019年12月26日現在で274事業者もいますので、決して手の届かないものではありません。

しかし、簡単に手に入れられるものではないことも事実。

貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の難しいところは一度認定を受ければそれで終わりではなく、認定後に死傷事故や悪質な違反による事故・行政処分を受けた場合はその認定が取り消されてしまうことです。

しかも、認定取り消しを受けた事業者は一定期間再申請ができなくなってしまいます。

このように誰でも認定される資格ではなく、厳しい規律を満たした会社だけに与えられるプライオリティの高さが、セーフティバスが旅行会社や利用者からの信頼に繋がっているわけです。

セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)のメリット

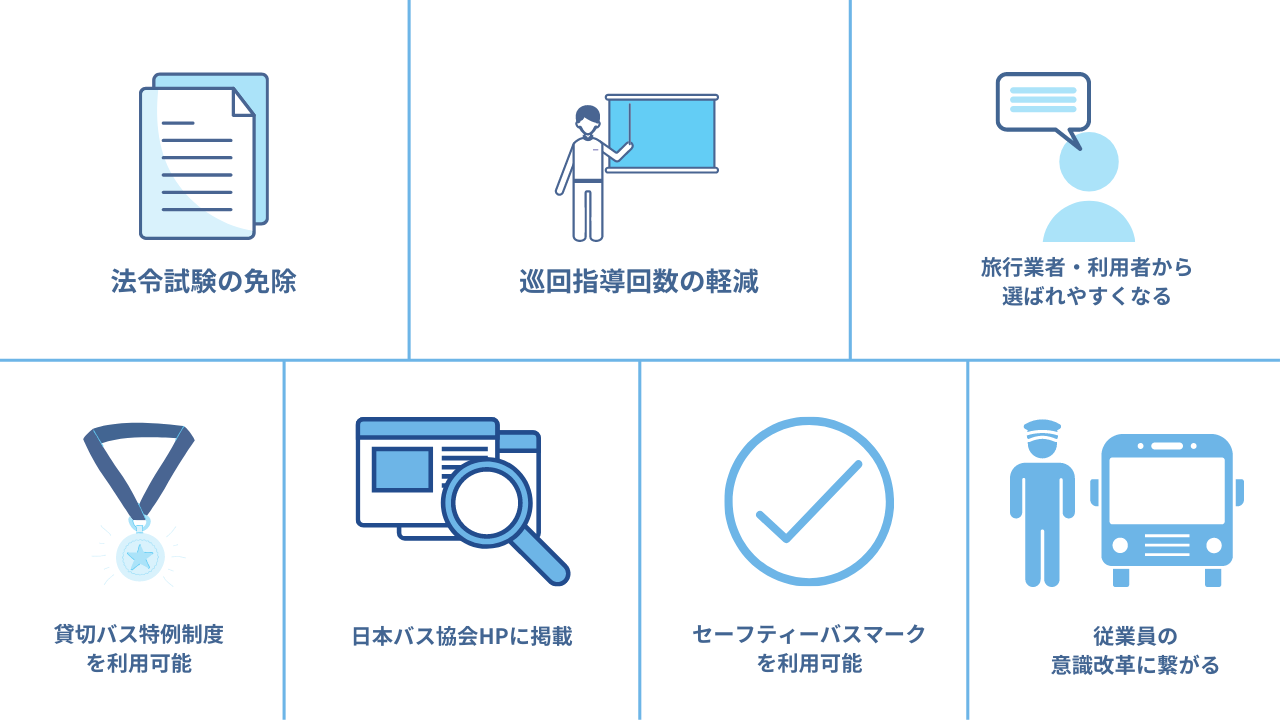

貸切バス更新許可申請時の法令試験が免除される

法人の代表権を持つ常勤役員の方は、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)免許を取得・更新する際に、各地方運輸局が実施する法令試験を受験し、合格する必要があります。不合格だった場合は(1年の猶予期間があるとはいえ)貸切バス事業の許可申請が却下され事業継続が困難となりますので、5年ごとに試験に挑戦するのはなかなかに大変です。

しかし、セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)に認可されていれば、法令試験自体が免除となるので、安心して貸切バス事業を継続することができます。

年1回の巡回指導が2年に1回に免除される

バス事業者は、『一般貸切旅客自動車運送適正化機関による巡回指導』を年に1回受けることが義務付けられています。

しかし、セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)に認可されていれば、『2年に1回』に指導回数を減らしてもらうことができます。

他社との差別化に繋がり、旅行業者や利用者から選ばれやすくなる

安全であることが可視化されることにより、お客様に選ばれやすい会社になることができます。

他の業界、例えば製造業であれば類似する認定制度としてISOがあります。これは一定の基準以上の品質を提供できる業者であることをPRする国際基準であり、大手の製造業者が下請けに仕事を出す際の選定基準になっている場合があります。

そのため、発注側からすれば安心して仕事を任せられるようになるのです。

「安全・安心」を買っていただくことは、今の時代では必要不可欠な事柄であり、「安心・安全」であることはサービスを提供する上で重要な項目であることは間違いありません。「激安のサービス」も他社との差別化の一つでありますが、今の時代の消費者は「間違いのないサービスを受けたい」と望んでいる方は数多くいます。

バス事業者様の根本的な提供サービスは「人員輸送」になりますので、サービスの付加価値が付け辛いところです。「最新の車両を購入する」「他社が持っていない特殊なバスを用意する」これらも差別化の要因になるものの、やはりそこには大型の投資が必要になります。

それと比べると「安心であること。安全であること。」は大きな差別化の要因となり、車両購入などの大型設備投資をする前にやるべき対策であることは間違いありません。もっとも効果の高い投資とも言えます。

また、旅行業者へは、より直接的に差別化ポイントとしてアピールすることができます。

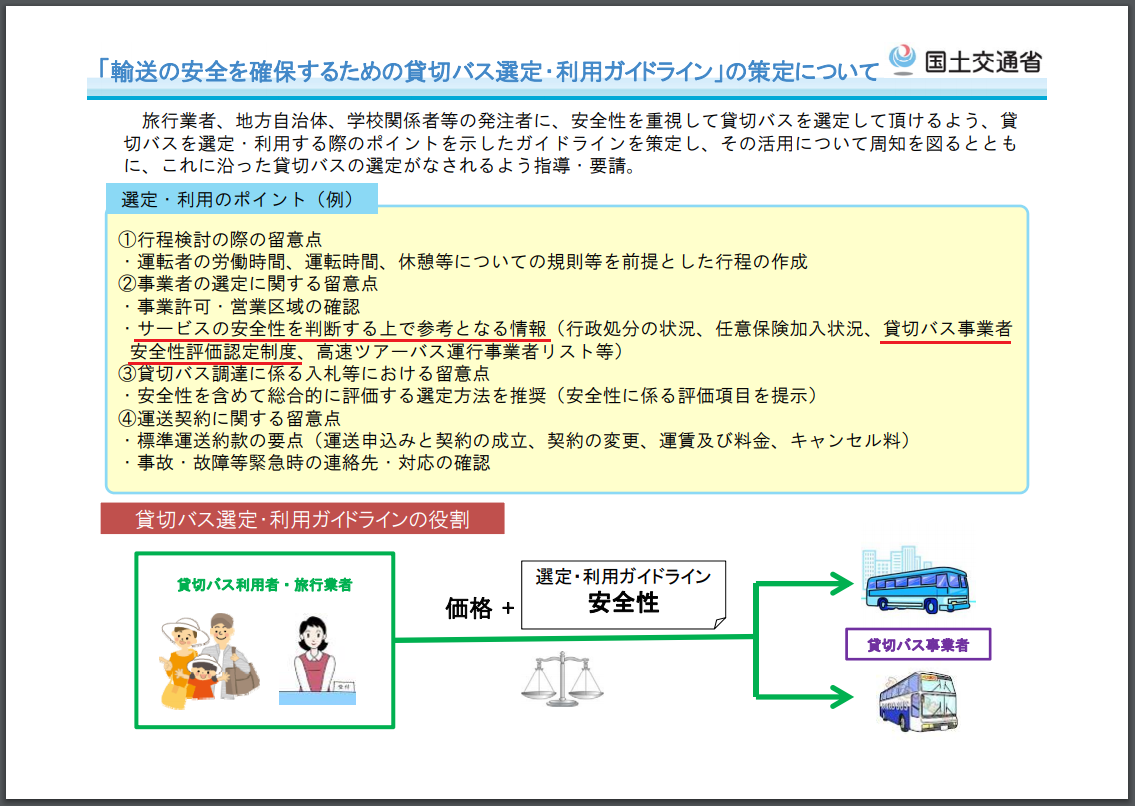

なぜなら、セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)は旅行業者や地方自治体に配られる「貸切バス選定・利用ガイドライン」の評価基準の1つに含まれているからです。(以下画像を参照)

利用者・旅行業者の双方から認められれば事業の安定に繋がることは言うまでもありません。取得しておいて損はないでしょう。

貸切バス特例制度が利用できる(臨時営業区域が設定できる)

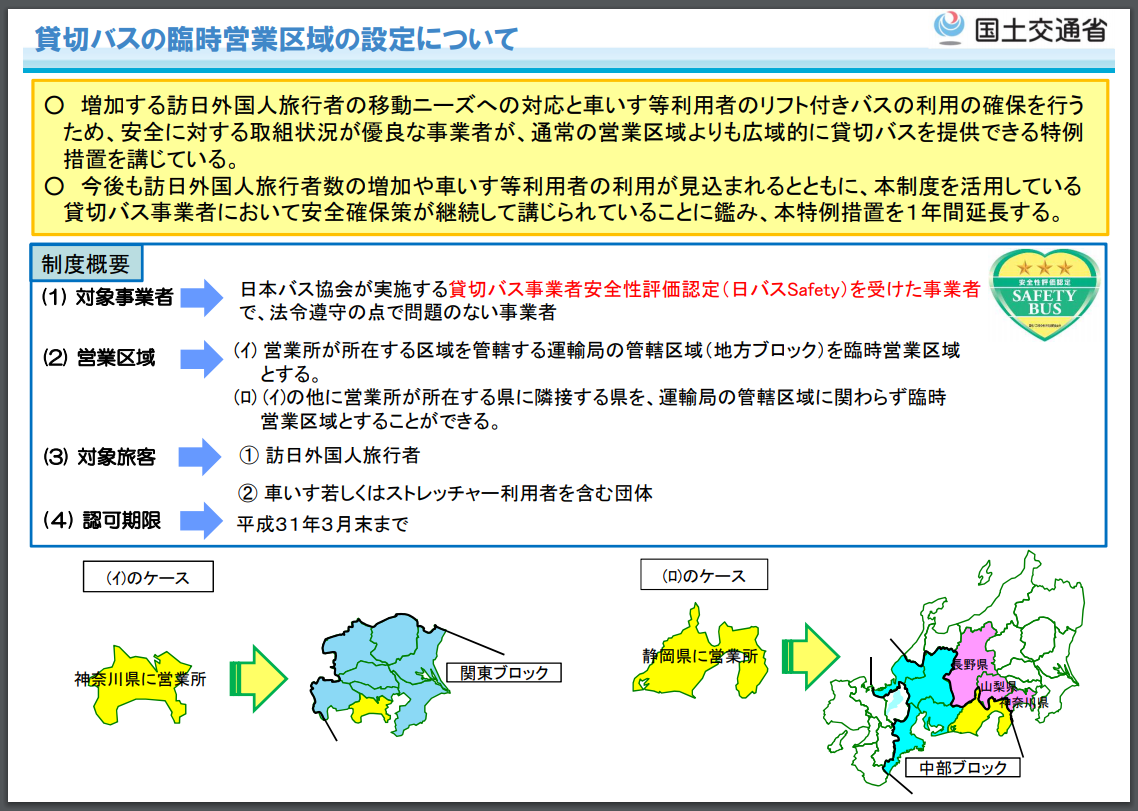

貸切バス特例制度が適用されれば通常の営業区域よりも広範囲に貸切バスを提供できるようになります。訪日外国人旅行者向けツアーや車いす利用者も参加できるツアーのバス会社として旅行会社に利用される可能性が高くなることも考慮すると、こちらも営業利益を考えるなら逃す手はないでしょう。

国土交通省の『貸切バスの臨時営業区域の設定について』にも明確に条件としてセーフティバスが記載されています。

日本バス協会のホームページで公表される

「セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)とは?」でも少し解説しましたが、セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)に認定されたバス会社は、日本バス協会の貸切バス事業者安全性評価認定制度サイトに掲載されます。

日本バス協会 貸切バス事業者安全性評価認定制度・認定事業者一覧

例えば、Yahoo!知恵袋でも自分が利用する予定のバス会社がセーフティバスに認定されているか確認する投稿を見つけることができます。

このような層にわかりやすくアピールするためにも、日本バス協会で掲載されるのは大きなメリットだと言えます。

セーフティバスのマークが使用できる

認定を受けた事業者の貸切バス車両には「SAFETY BUS」のステッカーを貼り付けることができますし、公式ホームページにも大々的にステッカーを掲載することが許可されています。

利用者が自社HPに来た時にセーフティバスのマークがあれば、「ここは安全そうなバス会社だな」と自然と認識してもらうことができるでしょう。お客様に信頼されれば乗車数も増えていきます。

従業員の意識改革に繋がる

また、従業員教育にも役立ちます。利用者から見た場合、貸切バスのサービス提供者はドライバーやガイドであり、バス事故の原因となるのもやはりドライバーやガイドです。

「自社は認定を取得しているのだから、下手なサービスは提供できない」「日頃から意識を高く持っておかなければならない」このように、認定を取得することによって従業員の意識改革にもつながり、継続した従業員教育としても活用できます。

セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)の申請条件・認定の評価ポイント

申請条件

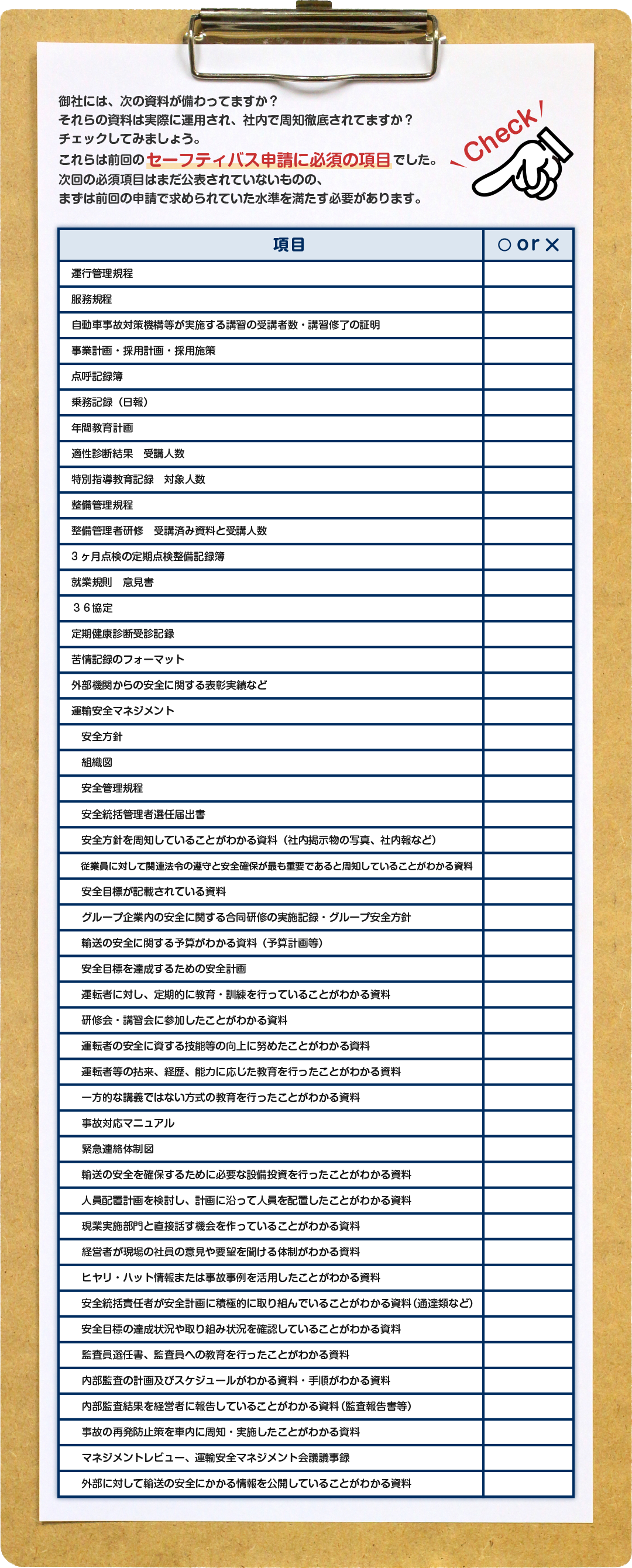

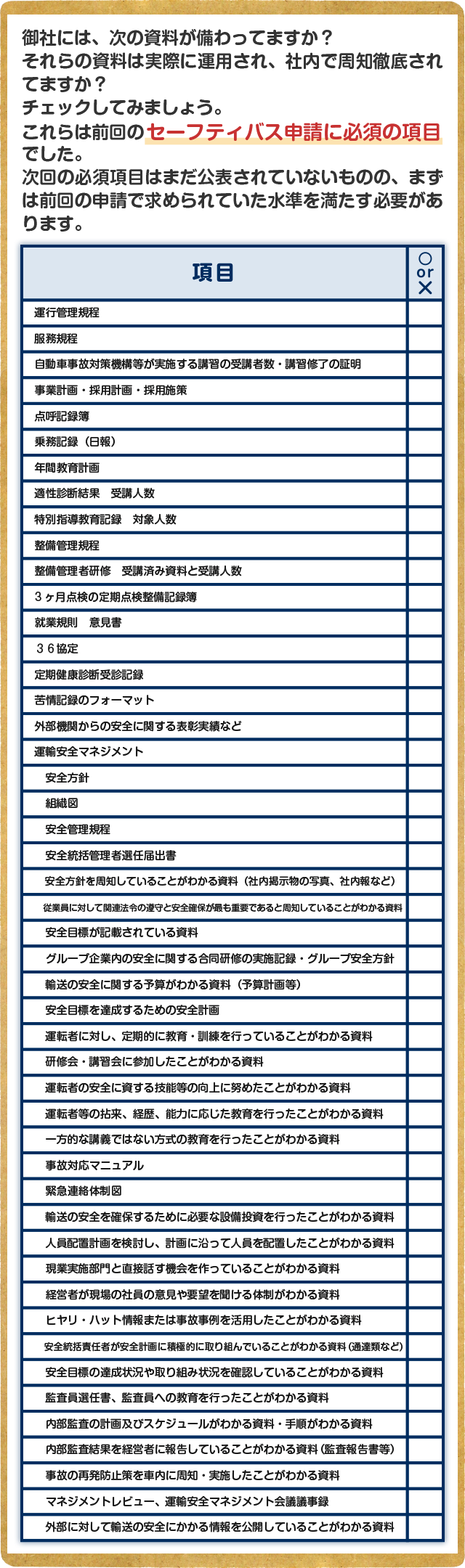

2020年4月1日時点でのセーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)の申請条件は、以下の8つの項目を全て満たした貸切バス事業者だと定められています。

- バス事業の許可を得てから、3年以上経過していること

- 安全性に対する取り組み状況における法令遵守事項に関する違反がないこと

- 過去2年間に死傷事故を起こしていないこと

- 過去1年間に重症者を生じた事故が発生していないこと

- 過去1年間に「10人以上の負傷者を生じた事故」で負傷の程度が著しい場合(※1)が発生していないこと

- 過去1年間に転覆などの事故または悪質な法令違反による運行(※2)などが発生していないこと

- 過去1年間に1営業所1回あたり50日車を超える行政処分(2016年11月30日以前に行われた監査の結果による場合は1営業所1回あたり30日車以上の行政処分)を受けていないこと

- 過去に認定取消を受けた際の欠格期間に該当していないこと

※2:悪質な法令違反による運行に該当するもの → 飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、居眠り、覚せい剤・危険ドラッグ等薬物の乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故など

例えば『2.』の「法令遵守事項」などは事業計画から運行管理、労基法など細かく設定されていますので、見落としがないかしっかりと確認しておきましょう。

弊社では申請条件に細かい確認をはじめとしたセーフティバスの申請支援を行っていますので、普段の業務が忙しくなかなか時間が取れない事業者様は気軽にご相談ください。

申請方法

申請書類を郵送または宅配便等で、評価認定委員会事務局へ送付することで申請手続きを行えます。

送付先の確認や申請書類・申請案内書の入手は公益社団法人日本バス協会の公式サイトから行えます。詳しくは以下のページをご覧ください。

⇒ 貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請のご案内と申請書類

申請・認定時期

一般的には4月1日~4月31日に申請を行い、新規認定事業者は9月・更新認定事業者は12月に認定の可否が発表されます。(2020年に関しては申請時期が4月1日~5月31日まで延長されました)

申請に必要な費用

1事業者当たりの必要費用は以下の通りです(全て税込)。

| 貸切バス車両数 | バス協会会員事業者 | 非会員事業者 |

|---|---|---|

| 31両以上 | 177,700円 | 209,000円 |

| 11両~30両 | 133,500円 | 157,000円 |

| 10両以下 | 88,400円 | 104,000円 |

キャンセルや審査中止になっても申請料は返ってきません。

認定で評価されるポイントは3つ

いわゆる『審査項目』は最初から決まっており、以下の3つが評価の対象となります。

- 安全性に対する取組状況

- 事故及び行政処分の状況

- 運輸安全マネジメント取組状況

安全性に対する取組状況は全部で60点、事故及び行政処分の状況は全部で20点、運輸安全マネジメント取組状況は全部で20点の合計100点方式で審査が行われます。

合格ラインは60点。

各項目がどのように審査されるのかというと、以下の通りです。

| 審査項目 | 審査方法 |

|---|---|

| 安全性に対する取組状況 | 貸切バス事業者が提出した申請書類をもとに評価 |

| 事故及び行政処分の状況 | 国土交通省から提供された事故及び行政処分の状況実績をもとに評価 |

| 運輸安全マネジメント取組状況 | 貸切バス事業者が提出した申請書類をもとに評価 |

安全性に対する取組状況と運輸安全マネジメント取組状況に関しましては、申請時に提出する書類に記載した内容によって評価が行われますので、間違いがないかしっかりと確認してから提出しましょう。

また、継続した安全への取り組み、従業員への周知徹底も認定取得へのポイントと言えます。

セーフティバスでは、書類上で審査に通ることが目的ではなく、日頃からいかに安全への意識を高く保てているかが重要になります。そのため、早い時期から認定取得に向けた対応をすることが求められます。

さらに、日頃の活動を客観的な第三者に見てもらうことも重要です。

「灯台下暗し」というように、自分たちのことは案外自分ではよくわかってないとこが多いです。第三者の客観的な視点に頼り、自社の取り組みが正しいかどうか、改善点はないか等、確認をしてもらうことは効果的です。思わぬところに、自分たちでは気づいていなかった盲点があるかもしれません。

認定の維持に関しても同じことが言えます。

安全への取り組みを継続するにあたっても、定期的なチェックを第三者にしてもらうことはセーフティバス認定継続への第一歩です。

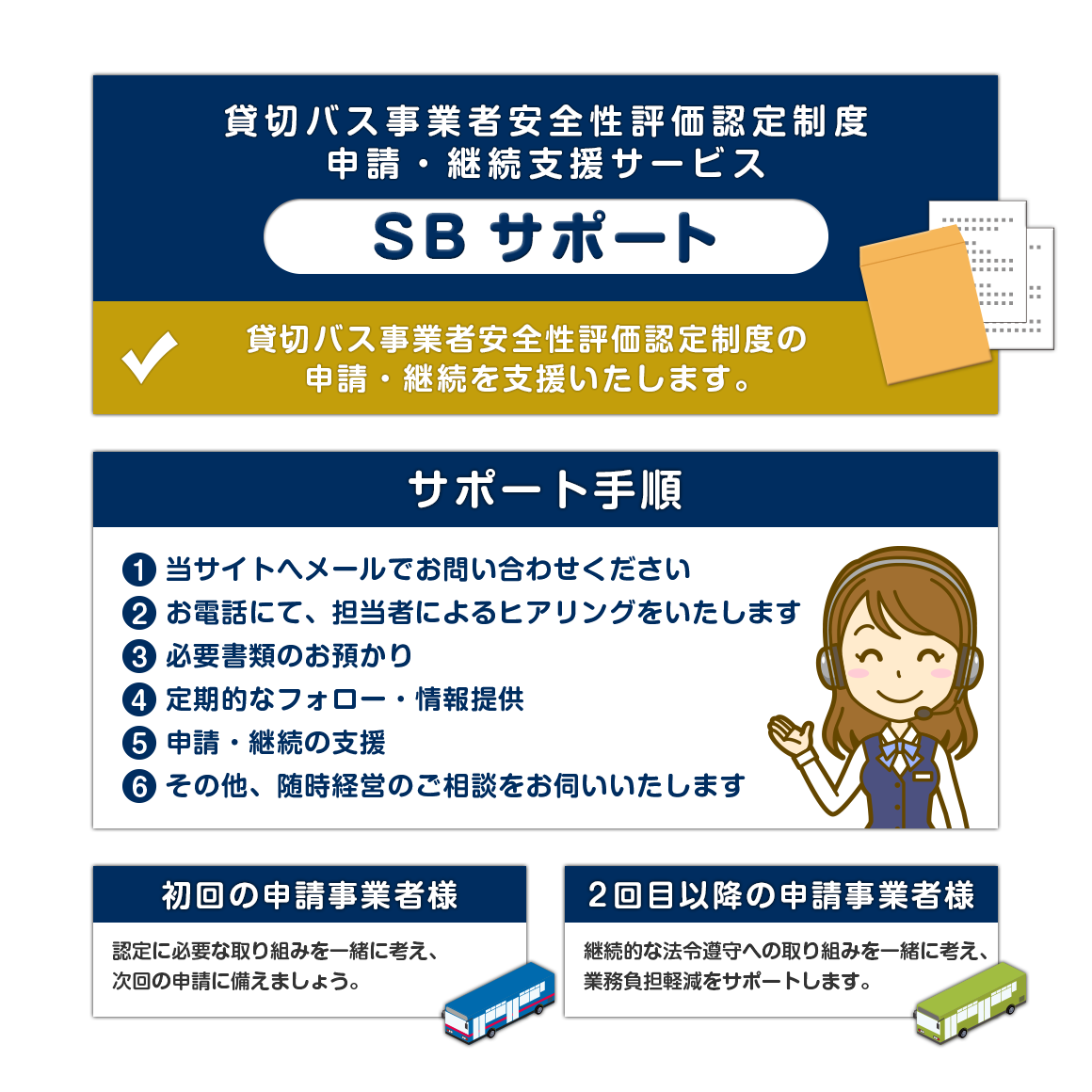

面倒なセーフティバスの申請を支援いたします!

SBサポートからのご挨拶

2011年からスタートした「貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)」。貸切バス事業者の安全性や安全確保の見える化をすべく開始された当制度は、平成29年12月20日時点で全国1,431事業者が認定を受けるまでに広がり、事業を継続する貸切バス事業者にとっては避けて通れないものとなりました。

まずは、ヒアリングにより貸切バス事業者安全性評価認定制度に対する現状の取り組み・課題などをお伺いさせてください。SBサポートが、認定に必要な改善案のご提案から実際の申請支援までフルサポートいたします。

街を歩いていても「SAFETY BUS」のステッカーを貼っている貸切バス車両を多く見かけるようになり、各事業者様の安全に対する取り組み意識が向上していることを喜ばしく感じる一方、安全への取り組みを継続する事業者の苦労も計り知れないものがあると存じます。

業界はプレーヤーの急激な増加による格安競争に見舞われ、事業の継続に日々奮闘している事業者様も多い中、利用者の安全を確保するという最低限のミッションにも継続しなければなりません。

安心と安全の追求、利用者の満足の追求、業界の発展に寄与すべく、当社は事業者様に必要とされるよう努めて参ります。

サービス内容

- 各種経営のご相談

- 制度改正等各種情報提供

- 貸切バス事業者安全性評価認定制度申請・継続支援

※ご契約形態は、年間契約・自動更新になります。

※認定を保証するサービスではございません。

※連絡手段は電話とメールが主になり、ご面談はインターネットによるビデオ通話(skypeなど)になります。

まずはヒアリングにより、貸切バス事業者安全性評価認定制度に対する現状の取り組み・課題などをお伺いさせてください。

SBサポートは、安全・安心なでバス事業者の実現に向けて経営のサポートをいたします。

注意:セーフティバスの申請代行は禁止されています

セーフティバス(貸切バス事業者安全性評価認定制度)の審査に必要な書類は数が多く、説明の文字数も多いため、バス会社様によっては「忙しいから全てを外注したい」と申請代行を希望されるケースもございます。

しかし、日本バス協会はセーフティバスの申請代行を禁止しています。

外部の人間はあくまでも『法令順守のための専門的なアドバイス』や『社外監査』などが認められております。申請代行が発覚すれば認定資格を剥奪されかねませんので、相談したコンサルティング会社に話を持ち掛けられた場合は断るようにしましょう。

弊社では忙しい業務の中でもスムーズに申請書類を準備できるように専門の行政書士がアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。